GEO与SEO:智能时代搜索优化的范式革命与核心差异

在人工智能技术浪潮的席卷下,信息检索的底层逻辑正经历一场深刻变革。传统的搜索引擎优化(SEO)策略开始面临流量萎缩的窘境,而一种名为生成式搜索引擎优化(GEO)的新范式正加速崛起,成为企业争夺未来智能搜索入口的核心抓手。本文将从目标、逻辑、交互方式与发展趋势等多维度,深入剖析GEO与传统SEO的根本性区别。

一、 核心目标:从“引导跳转”到“直接回答”的使命变迁

最根本的差异在于二者优化的终极目标不同。

传统SEO的核心目标是提升网页在搜索引擎结果页面(SERP)中的排名。其成功与否的衡量标准是关键词排名位置、点击率(CTR)以及最终为网站带来的流量。它是一种“引导”策略,想方设法吸引用户从搜索结果页点击进入自己的网站。

GEO的目标则更为直接和前沿——旨在让内容被AI应用(如各类AI搜索助手)采纳并直接生成答案。它追求的不是点击,而是“引用”。其成功标志是内容成为AI回答用户问题时所依赖的信源,甚至在回答中被提及。这意味着,在GEO时代,品牌价值的体现不再依赖于用户点击行为,而是融入AI生成的答案本身,从而在更前端的认知层面影响用户。

二、 技术逻辑与内容重点:从“规则博弈”到“价值赋能”

目标的不同直接导致了二者在技术实现路径和内容打造重点上的分道扬镳。

传统SEO在某种程度上是一场与搜索算法规则的“博弈”。其技术逻辑侧重于匹配搜索算法的排序规则,重点围绕关键词密度、元标签、外链数量与质量等要素展开。内容虽然强调原创和质量,但时常会为了迎合规则而进行关键词堆砌或外链建设,其核心思路是让内容更“机器可读”。

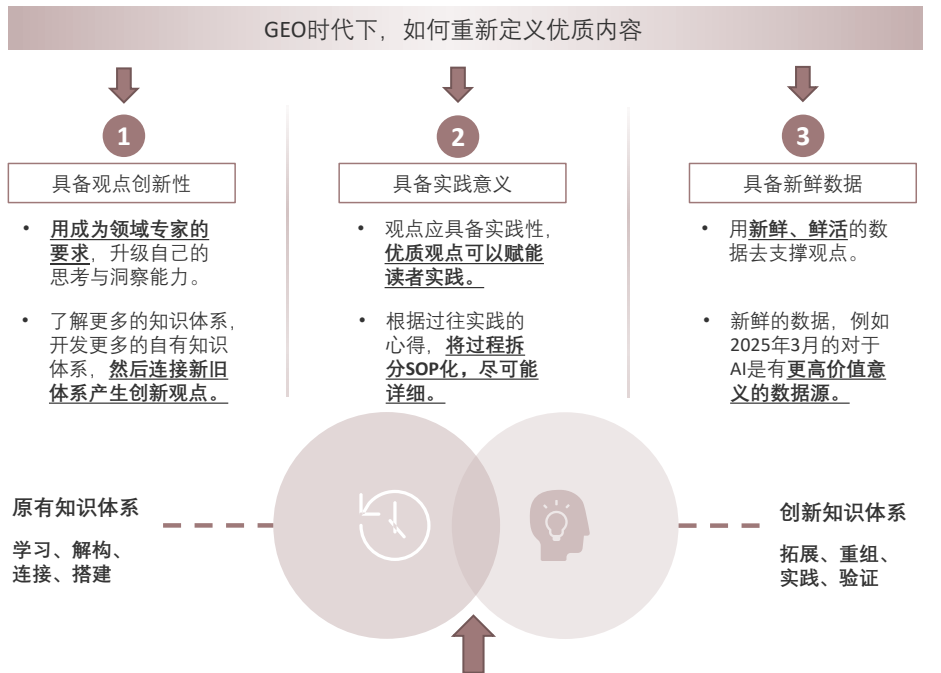

GEO的技术逻辑是适应大语言模型(LLM)的信息提取模式。它不再纠结于表面的规则,而是深入思考AI如何理解和信任内容。因此,GEO强调内容的数据权威性、事实准确性和高度结构化。高价值内容需具备三大特质:创新性观点(拓展知识边界)、实践可复现性(SOP化路径)、新鲜数据支撑。只有这样,内容才能被AI识别为可信、可靠且易于调用的“知识单元”,从而在生成答案时被优先选择。

三、 用户交互路径:从“多步点击”到“一步直达”的体验跃升

这是用户能感知到的最直观差异,彻底重构了搜索体验。

SEO模式下的用户路径是:产生问题 -> 输入关键词 -> 浏览SERP列表 -> 甄别并点击链接 -> 跳转至网页 -> 在网页中寻找答案。这是一个多步骤、存在中断风险的漫长路径。

GEO模式下的用户路径则是:产生问题 -> 向AI提问 -> 直接获得答案。过程被极致简化,答案即搜即得,无需点击跳转。品牌方通过GEO优化,将其价值信息无缝嵌入用户获取答案的瞬间,极大地缩短了认知链路,提升了用户体验效率。

四、 市场演进与实际挑战:替代性趋势与全新复杂性

文档中的市场规模预测清晰地揭示了一个残酷的现实:GEO正以指数级增速实现对传统SEO的替代与重塑。数据显示,GEO市场预计将以189.8%的年复合增长率(2024-2028)爆发式扩张,而传统SEO市场则将以-29.8%的速率结构性萎缩。这并非单纯的此消彼长,而是标志着以流量为中心的营销范式,正在向以AI认知占领为核心的新范式进行“价值重塑”。

然而,GEO的崛起也带来了全新的挑战:

优化复杂度极高:AI搜索算法高频迭代,要求GEO策略必须具备动态适配和实时响应能力,技术门槛远高于相对稳定的SEO规则。

评估标准缺失:如何量化GEO的商业价值(如引用次数、答案占比)并建立跨平台的统一评估体系,仍是行业痛点。

可信度风险:AI生成内容可能面临恶意信息污染、“幻觉”以及可解释性差的风险,这对GEO内容的事实核查和权威背书提出了更高要求。

五、 未来发展趋势:从“文本优化”到“全域智能”

GEO的未来发展远超文本范畴,呈现出三大核心趋势:

多模态适配:优化对象将覆盖视频、3D模型、音频等非结构化内容,构建机器可解析的全域语义网络,以适配AI的多模态交互能力。

实时响应机制:通过建立用户意图反馈闭环,实现内容的高频优化与策略调整,动态响应算法和用户需求的变化。

权威可信壁垒:企业需通过产学研合作、数据闭环等方式构建机器可验证的信任网络,布局权威信源矩阵,从而提升在AI搜索中的优先级与引用概率。

结论

总而言之,GEO与传统SEO的区别是一场从哲学目标到技术执行、从用户体验到市场格局的全面范式革命。SEO是“流量时代的引路人”,而GEO则是“智能时代的布道者”。前者旨在建立连接,后者追求直接提供价值。对于企业和内容创作者而言,理解并拥抱这场变革,从堆砌关键词转向生产具备权威性、结构化和前瞻性的高价值内容,并积极布局多模态与可信度建设,方能在AI主导的新搜索时代中抢占认知高地,实现全域增长。

400电话办理

400电话办理